日は人称表現、とりわけ人称代名詞がどのような歴史的変遷 をたどってきたか、確認しておきたい。

まず一人称について。日本語では一人称に当たる言葉が実に多彩である。筆者の経験をいえば、少年時代には「おれ」と「ぼく」を使い分けていた。時におどけて「おいら」といったり「わし」といったりもした。ところが就職して社会人になると「わたし」というようになり、改まった場では「わたくし」といっていた。

これだけ見ても一人称にあたる言葉は多様である。この外、文章言葉として、「小生 」、「拙者 」、「我輩 」等々枚挙にいとまがない。英語が「アイ」ひとつしかないのに比べると、大変な相違である。

「おれ」は「己」の簡略した言い方で、もともと二人称に使われていたものが、いつのまにか自分自身についても使われるようになったものである。しかも当初は男女いづれもが使っていた。現在のような形に定着したのは、そう古いことではない。

「わたし」或いは「わたくし」は、もともと「おほやけ=公 」に対する「私」を指し、プライベートな事柄をさす普通名詞であった。これが一人称に転じて使われるようになったのは中世以降で、「日葡辞書」にもその用法が載せられている。現代でも原義のまま使われることがある。

「わし」はこのわたくしが簡略化した形で、「あっし」、「わちき」、「あたし」、「あたい」などの変形も使われた。

「ぼく」は「僕」のことで、自分を卑下する言い方として徳川時代に広まったものだ。長らく男子の言葉であったが、最近では女子にも「ぼく」というものが増えているようだ。

上古には「あ」、「あれ」、「われ」などが一人称をさす代表的な言葉だった。古事記にも、ヤマトタケルが妻をしのんで「あつま」といっている。これはわたしの妻よという意味である。「われ」はまた相手を罵る際にも使われたが、これは「おのれ」と同じような使い方だったといえる。

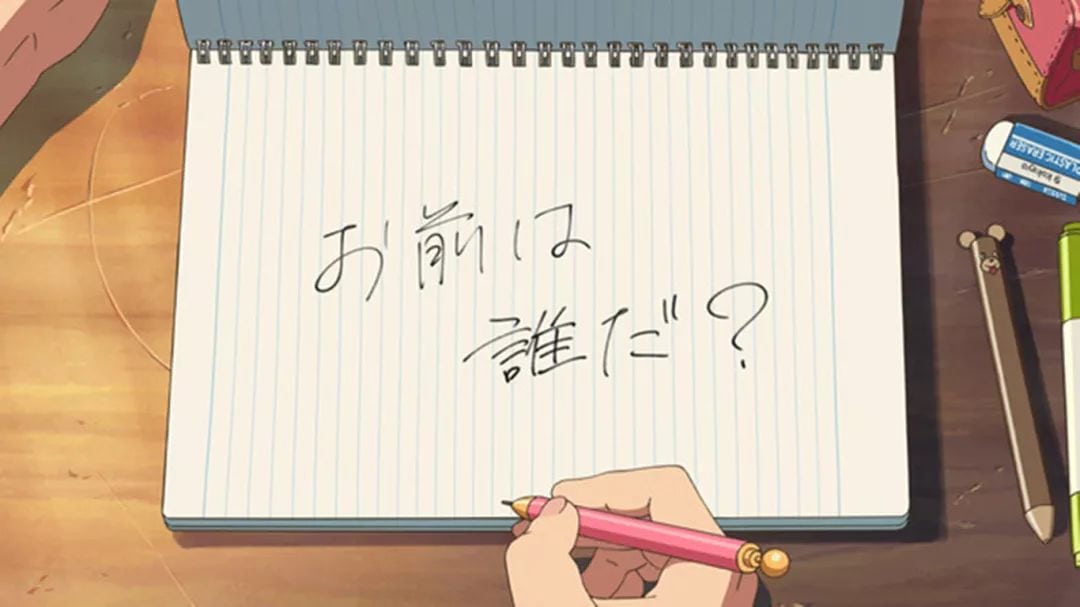

二人称のほうも多様である。「きみ」、「あなた」に始まり、「あんた」、「お前」、「てめえ」、「きさま」のほか、書き言葉しての「貴殿」、「そなたさま」などがある。

「きみ」はもともと高貴な人をさす普通名詞だった。君が代 は天皇が治める世の中という意味である。それが相手を尊敬する念を込めて二人称として使われるようになった。「あなた」ははるか離れた場所という意味だった。これが直接面と向かって相手をさすのをはばかる気持ちが働き、二人称として取り込まれたものである。

上古には、二人称の代表的なものは「な」、「なれ」であった。「なんじ」はこれが転じたもので、主に漢語的な表現の中で用いられた。「われ」系統の言葉が今日でも残っているのに対し、こちらは死語になってしまった。やはり、相手に言及する言葉には、一種魔術のような響きがあり、その分人々にはばかられて、長く使われることがないのだろう。

一人称、二人称に比較して三人称をさす代名詞は非常に少ない。現代語では、人については「彼」、「彼女」、ものや事柄については「それ」が一般的だろう。「それ」はもともと場所の位置関係を表す代名詞で、「これ」に対立する観念を表す言葉である。「かれ」にも「これ」に対立する要素が含まれているといえる。

こんなわけで日本語における人称表現は、それ自体が多様であるのに加えて、歴史的にさまざまな変遷を経てきている。ヨーロッパの人称代名詞が、数もひとつでしかも不変なのと比べると、大きな相違がある。